Universität und «Um-Welt» 2000

Rektoratsrede von

Verlag Paul Haupt Bern 1986

Universität und «Um-Welt» 2000

Rektoratsrede von Prof. Dr. Bruno Messerli

Am 18. November 1899, an der Wende eines neuen Jahrhunderts, stand erstmals und seither letztmals ein Geograph an diesem Rednerpult. Prof. Brückner, der bekannte Eiszeitforscher, wandte sich mit dem Titel «Die schweizerische Landschaft einst und jetzt» an die «hochansehnliche Versammlung». Wenn ich einige Schlusssätze aus seiner Rede zitiere, dann wollen wir darin die Sorge um die Umwelt, aber auch das Vertrauen und den festen Glauben an den eingeschlagenen Weg in die Zukunft spüren: «Die grossen Züge der Landschaft bleiben unverändert, die kleinen aber zeigen mannigfachen Wandel. Seen sind geschwunden, Flüsse abgelenkt, Wälder gefällt, Äcker an ihre Stelle getreten, die dann selbst wieder Wiesen weichen mussten. Nicht Naturkräfte sind es, die hier blind walten, sondern der Geist des Menschen, der seinen Wohnsitz umgestaltet. Es ist der Kampf ums Dasein, der diese Veränderung verursacht. Gerade im Schweizerland ist dieser Kampf besonders schwer, denn rauh ist das Klima, unwirtlich und gefährdet der Boden auf weite Strecken. Nur bei höchster Anspannung aller Kräfte gibt es Ertrag. Zum Rasten ist das Schweizerland nicht geschaffen, seinem Lande verdankt der Schweizer ein gut Teil seiner besten Eigenschaften.» 1

Wieder nahen wir uns einer Jahrhundertschwelle: Wo stehen wir heute? Blieben die grossen Züge unserer Landschaft unverändert, hat der Geist des Menschen bloss seinen Wohnsitz umgestaltet? Welche Dynamik hat diese Landschafts- und Umweltveränderung in unserem Jahrhundert entwickelt und vor welche Probleme wird uns das nächste Jahrhundert stellen?

Nehmen wir als Beispiel unsere allernächste Umgebung, die Stadt Bern. Seit ihrer Gründung bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts blieb sie während Jahrhunderten in ihrer Grösse zwischen ihren Mauern konstant. Dann folgte eine erste Expansion bis zur Jahrhundertwende, ausgelöst durch den Eisenbahnbau, stimuliert durch den aufkommenden Handel und Verkehr, gefördert durch die politische Bedeutung als neue Bundeshauptstadt. Eine Stadt von 67000 und eine Agglomeration von 87000 Einwohnern, das war das «menschliche Umfeld» der bernischen Universität und ihres Rektors. Seit damals hat sich die Stadt mehr als verdoppelt, die Agglomeration fast verdreifacht und die überbaute Fläche in Stadt und Agglomeration mehr als vervierfacht 2. Das alles ist in unserem Jahrhundert, vor allem aber in den letzten 30-40 Jahren passiert, in unserer Zeit, in unserer Generation! Haben wir das eigentlich

Dr. Bruno Messerli

1931 in Belp geboren, studierte Bruno Messerli an der Universität Bern Geographie, Geologie und Geschichte. Die Promotion erfolgte 1962. Ausgedehnte Feldarbeiten zur eiszeitlichen und gegenwärtigen Vergletscherung der Mittelmeergebirge führten 1965 zur Habilitation. 1968 arbeitete er als Humboldt-Stipendiat und auf Einladung der Freien Universität Berlin im Tibesti-Gebirge der zentralen Sahara an klimageschichtlichen Fragen. 1969 wurde er zum ao., 1978 zum ordentlichen Professor ernannt. Die letzten 10 Jahre waren geprägt durch ökologisch orientierte Forschungsprogramme in den Alpen, im Himalaya und in Ostafrika.

Heute präsidiert er die Kommission für Gebirgsökologie der internationalen Geographischen Union, arbeitet im Programm «Mensch und Biosphäre» mit der UNESCO zusammen und ist Projektleiter und Mitglied des Planungsstabes der UNU (United Nations University). Im Nationalfonds leitete er das nationale Programm «Sozio-ökonomische Entwicklung und ökologische Belastbarkeit im Berggebiet» (MAB). Von 1976-1982 war er Vizepräsident der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft; 1984 ernannte ihn die Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina zu ihrem Mitglied. registriert? Haben wir uns die Fragen nach dem Warum und Wie weiter gestellt? In welchen längerfristigen Prozess haben wir diese Entwicklung einzuordnen?

Wenn es richtig ist, dass Galileo Galilei, einer der Begründer der modernen Naturwissenschaften die Aussage gemacht haben soll, «ich halte dafür, dass das einzige Ziel der Wissenschaft darin besteht, die Mühsahl der menschlichen Existenz zu erleichtern», dann stehen wir heute in der westlichen Welt nach 300 Jahren naturwissenschaftlich-technisch bestimmten Denkens und Handelns auf einem Höhepunkt, vielleicht an einem Wendepunkt dieser Entwicklung. Zugleich aber stehen wir vor einem doppelten und unerwarteten Konflikt: Einerseits ist es gerade diese Erleichterung der mühseligen menschlichen Existenz, die jetzt unsere Lebensgrundlagen bedroht 3, und andererseits werden die Lebensgrundlagen dort noch viel mehr bedroht, wo die mühselige menschliche Existenz keine Erleichterung erfahren hat, wo der Kampf ums Überleben keine ökologischen Rücksichten mehr kennt. Diese gegensätzlichen Prozesse haben uns gezwungen, unseren Titel von der «Umwelt» auf die «Um-Welt» zu erweitern. Und gerade diese entgegengesetzten Entwicklungen zeigen uns, dass wir mit einem eingleisigen, von Ideologien und Emotionen geprägten Denken und Handeln keine Probleme lösen. Wir stehen weltweit vor der Auseinandersetzung zwischen Erhalten und Entwickeln, Schützen und Nutzen, Bewahren und Fortschreiten zwischen Ökonomie

und Ökologie, zwischen menschlicher Tätigkeit und natürlicher Umwelt. Diese Dualitäten liessen sich beliebig fortsetzen, und Sie spüren, was ich meine. Es gibt keine «Entweder-Oder-Lösungen», wir haben diese scheinbar unvereinbaren Kräfte zusammenzubringen, wir haben neue Denkweisen zu fördern. Die Wissenschaft als Stätte des Vordenkens für unsere Gesellschaft hat sich aus ihren allzu starren Grenzen zu lösen und neue übergreifende Ideen und Methoden zu entwickeln

Bei dieser — in gewissem Sinne doch provozierenden —Aussage möchte ich anhalten und mit Ihnen einen Gang durch unsere grosse Welt antreten, bevor wir zum Schluss wieder zu genau dieser Problematik in unsere kleine bernische Umwelt zurückkehren.

Die Schweiz und die Welt im ökologischen Vergleich

Betrachten wir die Karte der Gunst- und Ungunsträume (Fig. 1), das heisst der Grenzertragsgebiete oder ganz einfach der Gebiete der Erde, die für die landwirtschaftliche Nutzung begrenzende oder limitierende Bedingungen aufweisen, so erkennen wir folgendes: Fast 1/3 der Erdoberfläche ist durch ungenügende Niederschläge gekennzeichnet, sei es, dass diese mengenmässig nicht genügen oder dass die Variabilität räumlich und zeitlich so gross ist, dass Krisen und Katastrophen sozusagen vorprogrammiert sind. Klimatisch begrenzt sind aber auch die Anbaugebiete in den Kältebereichen der arktischen und subarktischen Zonen und in den Gebirgen der Erde 4. Nicht berücksichtigt haben wir die klimatisch bedingten Einschränkungen für Mensch und Tier in den feuchten Tropen, sei es durch dauernde Schwüle oder sei es durch die in diesem Milieu lebenden Krankheitserreger. Die verbleibenden Zonen können durch schwierige Bodenbedingungen weiter limitiert werden, sei es durch Erosionsanfälligkeit oder durch Nährstoffmangel 5.

Ziehen wir Bilanz aus diesem knappen und summarischen Überblick, so heben sich aus der weltweiten Darstellung einige wenige Gunstgebiete mit relativ stabilen ökologischen Bedingungen heraus — dazu gehört auch die Schweiz!

Diese Aussage wird noch verstärkt, wenn wir die Bodenbedingungen (Fig.2) in Betracht ziehen: Nach dem heutigen Stand des Wissens zeigt sich, dass nur etwa 11% der Landfläche ohne wesentliche Einschränkung nutzbar sind 6, dazu gehört auch das schweizerische Mittelland! Betrachten wir schliesslich noch die Gebiete der Erde, die durch exogene Kräfte, durch Erosion von Wasser und Wind gefährdet oder bereits betroffen sind, dann bestätigt sich wieder das gleiche Bild: Die Schweiz gehört zu den Gunstgebieten unserer Erde (Fig. 3).

Wir leben ganz offensichtlich im klimatisch bevorzugten Übergangs- und Begegnungsbereich zwischen polaren und tropischen Luftmassen mit ausgeglichenen Wärme- und Feuchtigkeitsverhältnissen Wir leben in einer der

GUNST- UND UNGUNSTRÄUME DER ERDE

ökologisch

stabilsten Zonen der Erde und wissen es kaum! Als der Herrgott die Welt aufteilte, war er wirklich nicht gerecht. Doch eines ist sicher, wir hatten Glück!

Was bedeutet das in unserem Zusammenhang?

— Diese Sicht der Welt war vor 100 Jahren, an der Wende zu unserem Jahrhundert, noch nicht möglich. Es fehlten die Kenntnisse der weltweiten ökologischen Strukturen und Prozesse, um uns in diese Um-Welt einzuordnen.

Haben das alle unsere Schul- und Lehrbücher realisiert, oder leben wir heute immer noch im Bewusstsein, mit unseren 25% unproduktiver Flächen ein armes Land zu sein? Aegypten hat 97% unproduktives

Die Limitierung der LANDWIRTSCHAFT durch die weltweiten BODENBEDINGUNGENWASSER- UND WINDEROSION

Land. Ganz abgesehen davon bringt uns das sogenannt unproduktive Land mit seinem Tourismus als drittwichtigstem Einnahmezweig der Schweiz über 10 Milliarden Franken pro Jahr ein.

— Gerade unsere Alpen zeigen uns aber seit langem, was eine ökologische Benachteiligung bedeutet: verkürzte Vegetationszeit, verminderter Futterertrag, fehlender Ackerbau, Schwierigkeiten des Bodens und des Reliefs mit all ihren ökonomischen Auswirkungen. Ist es nicht erstaunlich, mit welcher Selbstverständlichkeit wir in unserem kleinen und überblickbaren nationalen Rahmen als Resultat eines langen politischen Lernprozesses mit ökonomischen Mitteln diese ökologischen Benachteiligungen auszugleichen versuchen? Sollten wir Schweizer also nicht imstande sein, genau diese Problematik weltweit zu verstehen?

— Wir leben in einer ökologischen Stabilitätszone. Auf dieser Grundlage haben sich die grossen Industrienationen des Nordens entwickelt, und wir erleben jetzt, dass auch stabilen Ökosystemen Grenzen der Belastung gesetzt sind. Wieviel gefährdeter sind denn erst leistungsschwache und leicht verletzliche Ökosysteme? Müssen sie auf die Eingriffe des Menschen durch Nutzung und Übernutzung nicht noch viel empfindlicher reagieren?

Verfolgen wir diese Problematik an den von der Natur und vom Menschen geprägten Umweltkrisen der Vergangenheit.

Die von der Natur geprägten Umweltkrisen der letzten Jahrtausende

Die gewaltigen und weltweiten Umweltveränderungen, die sich seit der letzten Eiszeit abgespielt haben, lagen zweifellos ausserhalb jeglichen menschlichen Einflusses. Nachdem die feuchten Tropen während unserer letzten Eiszeit ganz allgemein trockener waren als heute, was unter anderem auch zu einer starken Reduktion der tropischen Regenwälder führte, folgte zwischen 15000 und 10000 B.P. (vor heute) ein erstaunlicher und ökologisch äusserst wirkungsvoller Umschwung zur sogenannten holozänen Warmzeit (Fig. 4). Global gesehen nehmen wir an, dass die Temperaturen zwischen 10000 und 4000 B.P. ungefähr 1-2 Grad über den heutigen Werten lagen. Für Afrika bedeutete das, dass die sommerlichen Vorstösse tropischer Luft nicht nur wie heute bis in den Sahel reichten, sondern über die Sahara hinweg den Rand des Mittelmeeres erreichten 7, 8, 9. Im Südteil der Sahara bildeten sich offene Seen.

Der Tschadsee zum Beispiel, heute zwischen 12000 und 25000 km² schwankend, war um 5000 vor heute 350000 km² gross, fast so gross wie das Kaspische Meer, und reichte vom nördlichen Kamerun bis an den Fuss des Tibestigebirges in der zentralen Sahara. Die verstärkte sommerliche Bewölkung und die erhöhten Niederschläge, die dadurch verminderte Verdunstung und veränderten Abfluss- und Grundwasserverhältnisse ergaben eine völlig neue hydrologische Situation.

In den heute extrem trockenen Gebieten kam es nicht nur zur Seen-, sondern auch zu Bodenbildungen, die heute noch als Paläoböden bedeutungsvoll und vielerorts auch nutzbar sind. Eine offene Savannenvegetation, verdichtet entlang von stehenden oder fliessenden Gewässern, erlaubte der afrikanischen Grosswildfauna bis an den Südfuss des Atlas zu wandern. In die gleiche Zeit gehören die Felsbilder der Sahara und zahlreiche Siedlungsplätze vom Atlantik bis zum Indik und vom Sahel bis an den Rand des Mittelmeeres. Zweifellos liegt der Beginn der ägyptischen, syrischen und mesopotamischen Hochkulturen in dieser holozänen Warm- und Feuchtzeit.

Dieses Bild völlig veränderter Umweltbedingungen dürfen wir aber nicht überzeichnen. Die Niederschläge könnten über der Sahara Werte erreicht haben, die gerade eine offene Savannenvegetation ermöglichten, welche sich höchstens in Galerien entlang von Flussläufen etwas verdichtete. Vielleicht konnten diese Werte, wo sie heute 100mm sind, damals 200 bis 300mm erreicht haben. Eine sehr bescheidene Zunahme also, aber unter den gegebenen Grenzbedingungen gerade genügend, um das gesamte Umweltsystem völlig zu verändern.

Genau gleich empfindlich reagierte diese neu entstandene afrikanische Umwelt aber auch auf die nun beginnende Klimaverschlechterung. Bereits um 7000 vor heute zeichnen sich in den Flussterrassen Starkniederschläge mit torrentiellem Abfluss ab. Die Bodenprofile wechsellagern mit eingewehtem Sand oder eingespültem Grobmaterial. Aber erst ab etwa 4000 B.P. werden die Niederschlagsmengen deutlich geringer, die offenen Wasserflächen verschwinden, die geschlossenen Vegetationsdecken lösen sich auf, die Grosstierwelt stirbt aus, die bestehenden Kulturen mit ihrer Jagd-, Fisch- und Weidewirtschaft brechen zusammen: eine Umweltkatastrophe grössten Ausmasses, die von der Natur aus gesehen diejenigen der letzten Jahre und Jahrzehnte bei weitem übertrifft. Aber nicht nur das: Den gleichen Vorgang erkennen wir im Bereich der tropisch-monsunalen Luftmassen auch in Asien, im Himalaya und im Tibet. Auf 3500 m, im Tal des Mt. Everest, finden wir begrabene Paläoböden mit 4670 Jahren vor heute datiert, die mit ihrer Podsolierung auf ein deutlich feuchteres Klima hinweisen 10. Sehr wahrscheinlich haben diese sommerlichen Monsunvorstösse deutlicher als heute den Himalaya und selbst das Plateau von Tibet erreicht, wie zum Beispiel tiefgründige Torfprofile 100 km nordwestlich von Lhasa zeigen. Um etwa 4000 B.P. wurde das Klima trocken und kontinentaler, die Torfbildung hörte auf. Wie weit Teile des Plateaus von Tibet in dieser Phase bewaldet waren, und wie weit diese empfindlichen Wald-Ökosysteme erst unter der Einwirkung des Menschen zerstört wurden, sind spannende natur- und kulturgeschichtliche Fragen, die noch nicht restlos geklärt sind. Dieser Blick nach Tibet sollte uns bloss zeigen, von welch globalem Ausmass diese Umweltkatastrophe war, und sie soll uns auch zeigen, wie fragil diese Welt ist, in der wir leben.

Jetzt werden Sie mich fragen, warum wir diese doch zeitlich weit entfernte Klimaveränderung so ausführlich besprochen haben.

Zum ersten: Was ich Ihnen hier vorgeführt habe, ist eine von der Natur diktierte Klimaschwankung, die künftig im Bereich der menschlichen Einwirkungen liegen könnte. Eine globale Erwärmung um 1-2 Grad Celsius, wie sie sich für diese holozäne Warmphase abschätzen lässt, wird durch den Anstieg des CO 2 für die erste Hälfte des nächsten Jahrhunderts prognostiziert. Selbstverständlich können die Auswirkungen dieses anthropogen bestimmten Prozesses sehr verschieden sein. Aber es wäre denkbar, dass die heute benachteiligten Randtropen begünstigt und heutige Gunstzonen durch geringere Niederschläge und einen verminderten Bodenwasserhaushalt benachteiligt werden könnten. Auch wenn diese Angaben noch wenig gesichert sind, so ist es doch unumgänglich, die Klima- und Umweltveränderungen der letzten Jahrtausende zu verstehen, um mögliche Szenarien für die gegenwärtig ablaufenden Prozesse zu entwickeln. Von ganz besonderer Bedeutung ist dabei das Verhalten der tropischen Luftmassen, die über Glück oder Unglück eines grossen Teiles der Entwicklungswelt entscheiden werden.

Zum zweiten: Die Konsistenz dieser Bilder hängt von einer intensiven Zusammenarbeit zwischen verschiedensten Disziplinen ab. Klimamodelle müssen durch Felddaten erhärtet und Felddaten müssen durch modellmässige Einordnung erweitert werden. In diesem Forschungsbereich ist ein Zusammenwirken verschiedenster Disziplinen, von den Natur- bis zu den Humanwissenschaften zur Rekonstruktion früherer Mensch-Umwelt-Systeme unabdingbar. Dieser Aspekt, allzu lange vernachlässigt, wird um so wichtiger, je häufiger und je stärker natürliche und anthropogene Prozesse miteinander verknüpft sind.

Zum dritten: Unter ökologischen Grenzbedingungen haben die kleinsten Veränderungen, ob sie nun natürlich oder anthropogen verursacht sind, grösste Wirkungen. Die gleiche Veränderung, 1 bis 2 Grad Temperatur und 100-200 mm Niederschlag, hätte bei uns niemals diese gleiche Gunst- oder Ungunstwirkung. Stabile Ökosysteme verfügen über eine ganz andere Pufferkapazität als labile. Das sollten wir bedenken, wenn wir die zunehmende Übernutzung der Ressourcen in den empfindlichen und marginalen Gebieten unserer Erde durch die rasch wachsende Bevölkerung in den kommenden Jahren mitverfolgen.

Die vom Menschen geprägten Umweltkrisen der letzten Jahrzehnte

Die letzten zwei Jahrzehnte waren in grossen Teilen Afrikas von zwei verheerenden Trockenphasen zu je 3-5 Jahren geprägt. Betrachten wir die am stärksten betroffenen Gebiete, dann fällt uns auf, dass sie sich um die feuchten Tropen herum einordnen, im kritischen Grenzraum zu den Trockenzonen, symmetrisch auf der Nord- und

Südhemisphäre, dazu auf dem von den tropischen Westwinden abgeschirmten Ostafrika. Die Niederschlagskurven (Fig. 5) zeigen die enormen Schwankungen, dazu aber unverkennbar einen Abwärtstrend während der letzten Jahrzehnte 11, 12. Auch wenn diese Niederschlagsabnahme mehrmals von guten Jahren unterbrochen wird, so gibt uns dieses Bild doch zu denken. Wir wissen es noch nicht zu interpretieren: Zahlreiche Arbeiten über die Bedeutung der veränderten Rückstrahlung und Flächenverdunstung, des Mikroklimas und Bodenwasserhaushaltes sind im Gange, die Resultate erlauben noch keine flächenhafte und grossräumige Aussage. Vor allem wissen wir nicht, ob das ein natürlicher Prozess ist, oder ob unter Umständen anthropogene Einwirkungen durch Veränderungen der Vegetations- und Bodendecke mit im Spiele stehen.

Nun aber stellt sich in der unübersehbaren

Informationsflut über diese Katastrophe

immer wieder die Frage, ob

denn das Klima allein verantwortlich

war. Erste Untersuchungen der 20jährigen

Geschichte der Hungerkatastrophen

in Äthiopien zeigen, dass von

1958 bis 1977 immer irgendwo im Lande

Hunger herrschte, was zum Teil nur

schwer mit Trockenjahren allein zu erklären

ist 13. Abgesehen von entwicklungspolitischen

Fehlern, die bedingt

sind durch Projekte von aussen, oder

durch eine von vielen Staaten selbst

eingesehene falsche Landwirtschaftspolitik

der letzten Jahrzehnte, scheint

mir ein Problem immer gravierender:

Die fortschreitende Erosion und Degradation

der Böden, der wichtigsten

Ressource zum Leben und Überleben

heute und in Zukunft. Ein tiefgründiger

Boden, wie wir ihn in den wechselfeuchten

Tropen eigentlich antreffen

sollten, verfügt über genügend Nährstoffe,

bildet einen guten Wasserspeicher

und liefert bei sorgfältiger Nutzung

gute Erträge. Demgegenüber

sind erodierte Böden (Fig. 6) durch die

Zerstörung ihrer Struktur nicht nur

zunehmend anfälliger für Erosion,

sondern sie werden auch immer ärmer

an Nährstoffen und verlieren ihre Kapazität

als Wasserspeicher 14. Das kann

bedeuten, dass die Vegetationszeit

durch fehlendes Bodenwasser um

20-30 Tage verkürzt wird, und gerade

das kann bei ungenügenden Niederschlagsmengen

ein entscheidender

Faktor für den Ertrag sein. Aber nicht

nur das: Erodierte Böden sind nicht

nur nährstoffarm und schlechte Wasserspeicher,

sondern sie zwingen durch

den ständig abnehmenden Ertrag den

Bauern geradezu, die Brachezeiten

noch weiter zu verkürzen, den Anbau

noch mehr zu intensivieren und das

fehlende Brennholz durch Viehdung

und Getreidestoppeln zu ersetzen. Das

Nährstoffdefizit wird ständig grösser,

der Wasserspeicher immer kleiner, die

Erträge zunehmend schlechter, und

diese Abwärtsspirale ist bei fortdauerndem

Bevölkerungswachstum und immer kleiner werdender Landfläche pro Familie nicht mehr aufzuhalten. Eine erste Zusammenstellung zeigt, dass über weite Teile des äthiopischen Hochlandes eine negative Bilanz zwischen Bodenerosion und Bodenregeneration besteht (Fig. 7), ein Prozess, der bei ungehindertem Fortschreiten irreversible Folgen haben kann 15, 16, 17. Das bedeutet, dass die dort lebenden Menschen ständig auf der Suche nach neuem Land sind. Land ist aber nur dort verfügbar, wo es bis jetzt nicht genutzt wurde: Entweder sind es die Wälder (Äthiopien hat als tropisches Gebirgsland nur noch 3%Wald), oder es sind die marginalen Lagen: noch höher, noch steiler, noch trockener, noch felsiger. Gerade hier aber fehlt sehr oft die Erfahrung im Umgang mit diesen noch empfindlicheren Ökosystemen, und das Resultat ist eine noch beschleunigtere Zerstörung.

Instabilen und geschwächten Ökosystemen fehlt die nötige Pufferwirkung. Jede Dürre wird zur Katastrophe und deckt die Mängel der Landnutzung und — sagen wir es so — die Fehler der Behörden und der Bewohner schonungslos auf! Das heisst mit anderen Worten, natürliche und anthropogene Einwirkungen sind aufs engste verknüpft, und es ist oft kaum mehr möglich, dieses Wirkungsgefüge zu zerlegen und den Anteil einer Komponente quantitativ und qualitativ zu erfassen. Wir stehen vor dem Problem, dass ökologische und sozioökonomische Prozesse aufs engste miteinander vernetzt sind. Wir müssen sie ganzheitlich sehen und doch auch mit Spezialistenwissen lösen. Eine fachliche und methodische Herausforderung —wir kommen darauf zurück. Die Bedeutung dieses Problems wird noch grösser, wenn wir bedenken, dass in Afrika nördlich des Äquators von der gesamten Landesfläche 11,6% durch Wasser und 22,4% durch Winderosion betroffen sind. Für Indien zeigen erste Hochrechnungen, dass im Durchschnitt pro Jahr 16,35 Tonnen Boden pro Hektar verlorengehen, aber nur 4,5-11,2 Tonnen wieder erneuert werden 18. Wenn für die USA ein jährlicher Nährstoffverlust durch Bodenerosion von 50 Mio t geschätzt wird 6, dann kann das durch künstliche Düngung mit einem gewaltigen Energieinput kompensiert werden, nicht aber in der Dritten Welt. Nach einer FAO-Berechnung wird die für den Regenfeldbau nutzbare Ackerfläche der Welt bis zum Jahre 2000 um 18% sinken, wenn gegenüber heute keine Bodenkonservierungsmassnahmen ergriffen werden. Die Produktion kann sogar um 29% zurückgehen, weil die Erosion nicht nur Land zerstört, sondern — wie wir gesehen haben — auch Erträge reduziert. Das alles bedeutet, dass die Neulandgewinnung, die für Afrika nach verschiedensten Informationsquellen in grossem Stile noch möglich sein soll, durch diesen Verlust wieder aufgehoben wird. Und das alles bei rasch wachsender Bevölkerung! «Wir rennen immer schneller, um letztlich doch still zu stehen!»

Diese dramatische Situation, berechnet auf das Jahr 2000 für eine Subsistenzlandwirtschaft ohne künstliche Düngung, ohne Pestizide und Herbizide,

die nur mit einfachsten Werkzeugen arbeitet, zeigt das folgende: Bodenerosion reduziert die Tragfähigkeit für eine bestimmte Bevölkerung in den gefährdeten Regionen um mehr als 50%, in den feuchteren Tropen bis zu 30% (Fig. 8). Wir wissen nicht, ob alle diese Potentialbestimmungen für eine solche Aussage genügen; wir wissen noch nicht, ob die heute vorliegenden Abschätzungen über einen Rückgang des bebaubaren Landes bis zum Jahre 2000 von heute 0,37 auf 0,25 Hektar pro Kopf eintreffen werden 6, und wir wissen auch nicht, ob es wirklich wahr ist, dass ein Teil Afrikas mit seiner Bevölkerungszahl beim heutigen Stand der Anbautechnik die Grenze der Tragfähigkeit bereits überschritten hat 19 (Fig.9).

Was bedeuten diese Aussagen und diese Unsicherheiten?

— Unser Wissen über elementare, ja sogar existentielle Probleme unserer «Um-Welt» ist sehr bescheiden, oder sagen wir es deutlicher, es ist ungenügend. Stehen die Universitäten, insbesondere diejenigen der begünstigten Welt, nicht vor gewaltigen Aufgaben? In diesem Jahr hat eine Gruppe unabhängiger und berühmter Staatsmänner aus Nord und Süd in einer Resolution das folgende festgehalten: «Wir haben das Gleichgewicht zwischen Bevölkerung, Umwelt und Entwicklung verloren. Das nächste Jahrhundert darf nicht kommen, wenn diese Probleme nicht gelöst sind, und wir werden sie nicht in gegenseitiger Isolation lösen. Umweltprobleme kennen keine politischen Grenzen» 20.

Im Unterschied zu den langfristigen Umweltkatastrophen (Grössenordnung Jahrhunderte bis Jahrtausende), die allein durch die Instabilität der Natur, das heisst durch die Zirkulationsstruktur oder die Interaktionen Atmosphäre — Ozeane gesteuert worden sind, werden die kurzfristigen Umweltkrisen (Grössenordnung Jahre bis Jahrzehnte) durch ein vernetztes Wirkungsgefüge von natürlichen und anthropogenen Prozessen bestimmt. Vielleicht dürfen wir sogar sagen, mit zunehmender Bevölkerung werden die anthropogenen Einwirkungen immer wesentlicher.

Aus neueren Berichten geht hervor, dass möglicherweise der Untergang der Mayakulturen um 900 n. Chr. von solchermassen anthropogen verursachten Umweltkatastrophen mitbestimmt war 6. Das gleiche vermutet man für den Untergang des Reiches von Axum (Äthiopien) im 5. Jahrhundert, und schliesslich erinnern wir uns an die Umweltzerstörung des Mittelmeerraumes in römischer und nachrömischer Zeit 21. Die kahlen und verkarsteten Flächen, die wohl in der holozänen Warmzeit einen Boden und eine Vegetation getragen haben, zeigen uns den Preis, den wir noch Jahrhunderte und Jahrtausende später für diese Handlungsweise zu zahlen haben. Passiert jetzt genau das gleiche südlich der Sahara und in vielen Gebieten der Entwicklungsländer? Wir brauchen die Geschichtsforschung, um uns diese Prozesse und ihre Wirkungen zu zeigen, die heute sozusagen

unverstanden vor unseren Augen ablaufen. Schliesslich aber stehen wir vor der Frage, wie wir diesen Umwelt- und «Um-Welt»-Veränderungen («global change») begegnen und wie wir die Aufgabe und die Verantwortung der Wissenschaft in diesem äusserst dynamischen Prozess verstehen.

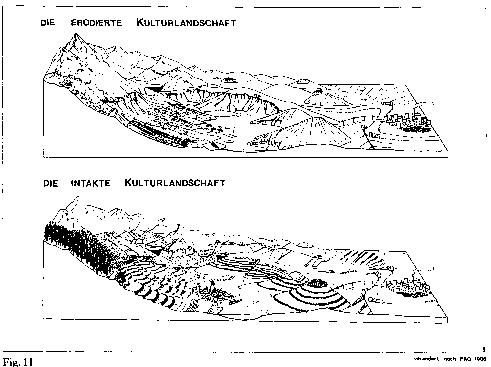

Vergessen wir nach diesen Ausführungen

aber die positiven Strukturen und

Prozesse nicht. Denken Sie an die

jahrhundertealten Terrassenkulturen

Süd- und Ostasiens, an den Terrassenbau

in den Anden oder in den trockenen

Mandarabergen Nordkameruns.

Der Bodenverlust einer sorgfältig gepflegten

und bewässerten Terrassenlandschaft

in Nepal ist nicht grösser

als einer Fläche unter Waldbedeckung.

Ist es nicht grossartig zu sehen,

wie der Mensch in diesen Gebirgsräumen

durch die Entwaldung die Hänge

destabilisierte, aber durch seine

menschliche Arbeitskraft mit dem

Terrassenbau wieder stabilisierte.

Aber auch dort, wo eine solche langfristige

ökologische Erfahrung fehlt,

sind weitsichtige Aufbauarbeiten in

Angriff genommen worden (Fig. 10).

In diesem Sinne müssen zerstörte und

erodierte Landschaften wieder regeneriert

und repariert werden, dies um so

mehr, als in den wechselfeuchten Tropen

die Natur willens ist, mit einer

raschen Gesteinsverwitterung und einer

guten Bodenbildung die menschlichen

Anstrengungen zu unterstützen.

Figur 11 könnte irgendwo in Afrika,

im Himalaya oder in den Anden sein.

Durch Übernutzung sind die Ressourcen

zerstört. Der Mensch in der erodierten

Landschaft ist ein Individuum

im Kampf ums Überleben. Wie kann

er in einer Zeitdimension von 30 Jahren

denken, wenn er nicht weiss, wie er

die Nahrung für morgen beschaffen

soll? Er zerstört seine Umwelt, um zu

überleben. Ein Boden wird in Jahrzehnten

degradiert, der zu seiner Bildung

Jahrtausende brauchte. Ganz

anders der Mensch in der intakten

Kulturlandschaft: Er ist in einer Gemeinschaft

eingeordnet: Aufforstung,

Bewässerung, Erschliessung, Energieversorgung

usw. sind Elemente dieser

Landschaft, die nicht von Einzelnen,

sondern nur von einer Gesellschaft in

einem entsprechenden sozialen, politischen

und ökonomischen Umfeld gemeistert

werden können. Ökologische

Nutzung der Ressourcen setzt funktionierende

ökonomische und politische

Strukturen voraus. Aber funktionierende

ökonomische und politische

Strukturen führen nicht immer zur

ökologischen Nutzung der Ressourcen!

Dieser Aufbauprozess von der erodierten zur «reparierten» Kulturlandschaft enthält aber auch eine wissenschaftliche Herausforderung: Wer stellt Grundlagenwissen bereit, der Förster oder der Agronome, der Ingenieur oder der Planer, der Hydrologe oder der Bodenkundler, der Ethnologe oder der Ökonome? Wir brauchen alle, wir brauchen Spezialisten, aber nur solche, die das Ganze sehen, nur solche, die bereit sind, ihr Wissen in ein vernetztes Wirkungsgefüge einzuordnen, nur solche, die menschlich und fachlich imstande sind, sich als bescheidener Teil eines Ganzen zu sehen. Leider ist diese Art von Wissenschafter noch allzu selten, vielleicht müsste zu seiner Förderung ein spezieller Nobelpreis vorgesehen werden!

Natur und Mensch im Wirkungsgefüge unserer Umwelt

Stehen wir nicht vor ähnlichen Problemen

bei uns? Über lange Zeiten hinweg

sind die natürlichen Ökosysteme

aus dem komplexen Zusammenspiel

von Atmo-, Litho-, Hydro-, Pedo- und

Biosphäre entstanden 21, 22 (Fig. 12).

Dem Werden eines solchen Ökosystems

können Sie im Laboratorium

der Natur zuschauen, wenn Sie

im Gletschervorfeld (Grindelwald,

Aletsch) die verschiedenen Stadien

von der unverwitterten Gesteinsoberfläche

über den entstehenden Boden

bis zu der sich entwickelnden Vegetation

beobachten. Beim Betrachten

dieses Prozesses aber müssen Sie bedenken,

dass jede kleinste Veränderung

im Klima- oder Wasserhaushalt,

im Relief oder im Gestein, in der Höhenlage

oder in der Exposition sofort

ein neues Einpendeln aller Parameter

erfordert, sei es in relativ kurzer Zeit

für die Vegetation, sei es in relativ langer

Zeit für den Boden. Mit dieser

Überlegung beginnen wir erst zu verstehen,

wie unerhört fein und vielfältig

dieses System ist. Aber es wird noch

anspruchsvoller: Jetzt greift der

Mensch nutzend in dieses fliessende

Gleichgewicht ein. Anfänglich noch

bescheiden und angepasst, aber in

ganz kurzer Zeit, sozusagen im letzten

Sekundenbruchteil der Erdgeschichte,

mit unerhörter Kraft, mit grossem

Energieeinsatz und mit rasch sich verdichtender

Intensität über die ganze

Erde hinweg. In Unkenntnis dieser

ökologischen Grundlagen und Interaktionen

sind wir von einer globalen

Wachstumsentwicklung mitgerissen

worden. Wir haben kaum Entscheide

gefällt, keine Wirkungsketten überdacht,

nie Alternativen überlegt. Stark

vereinfacht lässt sich dieser Prozess in

Figur 13 erkennen 23. Eine naturnahe

Nutzung durch Jagen, Sammeln und

einen lokal begrenzten Ackerbau hatte

kaum eine Wirkung auf das Ökosystem.

Eine sogenannt halboffene Nutzung

muss die verbrauchte Energie-

Stoffmenge bereits durch einen

externen Eintrag an Energie, Dünger

usw. wieder ersetzen. Beim industriellen

System wird rücksichtslos herausgeholt,

was zu holen ist, und dafür

wird das entstandene Defizit künstlich gedeckt. Der Konsum geschieht weit ausserhalb des Produktionsortes (Export). Der Energie- und Stoffeintrag kommt von aussen, zum Teil aus nicht erneuerbaren Ressourcen (Import). Die Frage ist bloss, ob wir das Ökosystem so gut kennen, dass diese Rechnung auf lange Sicht aufgeht. Die Forschung hat noch keine gültigen Antworten, die Alarmzeichen sind aber unübersehbar. Dazu kommt ein Weiteres: Die natürlichen Systeme sind lokal und regional angepasst, je künstlicher sie werden, desto mehr geraten sie in technische, ökonomische und selbst politische Abhängigkeiten. Gerade das kann für Entwicklungsländer verheerend sein. Hat man sich das überlegt, hat man die politischen Entscheide über die Art und Intensität der landwirtschaftlichen Produktion wirklich in Kenntnis dieser ökologischen Zusammenhänge gefällt? Genau gleich bei uns: Kennen wir die Bilanz zwischen ständig steigendem Ertrag und immer grösser werdender Energiezufuhr, die zum grössten Teil erst noch auf nicht erneuerbaren Ressourcen beruht? Diese Umweltprobleme der grossen Welt und der kleinen heimischen Welt führen uns zu fachlichen und methodischen Aspekten dieser komplexen Kreisläufe und ihrer menschlichen Beeinflussung.

Wenn wir einen kleinen Raum, eine typische Landschaft aus unserer allernächsten Umgebung herausgreifen, muss ich Sie folgendes fragen: Wissen wir eigentlich, was da auf kleinstem Raum alles passiert, sich gegenseitig beeinflusst und vernetzt ineinandergreift? Eigentlich möchte ich Sie alle fragen, wie Ihre allernächste Umgebung bei Ihnen zu Hause aussieht, und warum es gerade so aussieht. Für dieses Wissen brauchen Sie nicht nur einige Kenntnisse in Erdgeschichte und Ökologie, sondern ebensosehr ein Verständnis für geschichtliche, ökonomische und politische Prozesse. Aber nicht wahr, für Sie ist diese Umwelt doch ein Ganzes. Sie können es nicht trennen in Ökologie und Ökonomie, genau so wie der Mensch als komplexes System auch nicht trennbar ist in einen naturwissenschaftlichen und einen geistig-seelischen Teil. So ist auch die Landschaft, wie unser Körper, eine Ganzheit, in der sich alle darauf einwirkenden Kräfte gegenseitig bestimmen.

Wie gehen wir nun vor, um dieses System zu verstehen und — wenn nötig — zu steuern oder nach einer Schädigung auch wieder zu heilen 24 (Fig. 14)?

Zuerst geht es darum, die Funktionsweise zu verstehen, sowohl der natürlichen Prozesse wie auch der sozioökonomischen Antriebskräfte. Beide spiegeln sich in der Nutzung des Raumes wieder, sei es als Eignung der Ressourcen auf der natürlichen Seite, sei es als Einwirkung des Menschen auf der ökonomischen Seite. In ihr erkennen wir Stabilität oder Instabilität in einer überschaubaren und messbaren Zeitperiode, zum Beispiel in einer Generation. Zum Verständnis dieser Funktionsweise brauchen wir eine Prozessforschung. Diese kann disziplinar sein, doch wird sie sehr bald an die Grenzen einer Disziplin stossen und

nach interdisziplinären Verbindungen

rufen.

Die nächste Ebene ist die Frage nach den Belastungen und der Belastbarkeit. Dazu brauchen wir Wirkungsanalysen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit Disziplingrenzen überspringen.

Schliesslich fragen wir auf der Ebene der Entscheidung nach der Steuerbarkeit, und da sind wir in Anbetracht der komplexen Probleme kaum mehr imstande, für die Zukunft genaue Aussagen zu machen. Wir können uns höchstens mit Szenarien behelfen: Pessimistische und optimistische Bilder zeigen den Spielraum auf, weisen auf Alternativen hin und schaffen gedankliche Voraussetzungen für den Entscheidungsprozess. Damit wird eines klar: Der Politiker kann vom Wissenschafter nicht eindeutige und widerspruchslose Antworten erwarten. Genau so kompliziert wie der menschliche Körper ist auch die Landschaft mit ihren ökologischen Grundlagen. Die Kreisläufe sind so komplex, dass immer Unsicherheiten bestehen bleiben. Ist es da nicht verständlich, dass die Wissenschaft auf dem steinigen Weg der ökologischen Forschung sehr oft Widersprüche und Unsicherheiten zeigt? Viele Missverständnisse könnten wohl vermieden werden, wenn Bevölkerung und Behörden sich mit den Wundern der Natur nicht nur äusserlich betrachtend, sondern auch innerlich verstehend auseinandersetzen würden. Dann

käme ein Dialog zustande, der nicht mehr zu emotionsgeladenen, sondern zu sachbeladenen Entscheiden führen könnte. Das bedeutet aber noch etwas anderes: Die scheinbare Kluft zwischen Ökologie und Ökonomie muss überwunden werden. Sie führt nicht weiter, sie löst keine Probleme. Der Ökologe muss endlich einsehen, dass die ökonomischen Kräfte eine Realität sind, und dass wir sie für eine gesunde Umwelt nötig haben. Der Ökonome muss endlich verstehen, dass eine gesunde Umwelt die einzige mögliche Grundlage für eine Weiterentwicklung von Gesellschaft und Wirtschaft ist. Ökologie ist nichts anderes als Langzeit-Ökonomie!

Und vergessen wir eines nicht: Das lateinische Wort für «cultura» bedeutet ursprünglich Ackerbau. Es wurde auf das geistige Gebiet übertragen in der Meinung, dass sich die Humanität des Menschen nur dann entfaltet, wenn er sein geistiges Vermögen ebenso bestellt wie seinen Acker 25. Damit ist nicht nur die lebensnotwendige Partnerschaft zwischen Natur und Mensch auf eindrückliche Weise angesprochen, sondern auch die ertragsversprechende Verbindung zwischen Natur- Sozialwissenschaften zur Bewältigung unserer Umweltprobleme. Was bedeutet das alles für die Beziehung Universität und Um-Welt?

Universität und «Um-Welt»

Müssen sich unsere Universitäten nicht neuen Problemen stellen? Überall in der Dritten Welt stossen wir auf Aufgaben, die die dortigen Universitäten nicht lösen können. Nicht weil sie dazu unfähig wären, sondern weil die Entwicklungszeit zum Aufbau einer auf die eigenen Bedürfnisse ausgerichteten Forschung zu kurz war und vor allem, weil die Mittel fehlen. Dazu kommt, dass unter dem Druck des Westens vielerorts eine wichtige Phase in der Grundlagenforschung übersprungen wurde. Man sucht den Anschluss an die westliche Spitzenforschung und verpasst die Erforschung der eigenen Umwelt und Ressourcen mit einfachsten Mitteln und Methoden. Was nützt ein Labor für höchste Analytik, wenn im ganzen Land, grösser als die Schweiz, kaum ein Niederschlagsmesser funktioniert und die Kenntnisse über Böden und Gesteine, über Land- und Forstwirtschaft völlig fehlen. Wir müssen uns noch weiter fragen, ob die Diskrepanz zwischen den Universitäten unserer Welt und der Entwicklungswelt in den nächsten Jahren mit der rasch wachsenden Computer-, Informations- und Kommunikationstechnik nicht noch grösser wird. Eine intensivere Zusammenarbeit zwischen den Universitäten der Industrie- und Entwicklungswelt ist höchst dringend. Bei der Aufnahme von jungen und qualifizierten Wissenschaftern aus der Dritten Welt sollten wir nicht mehr die Frage stellen, ob sie in unsere Reglemente passen und mit welcher Qualifikation sie hier antreten, sondern mit welcher Qualifikation sie hier austreten, um in ihrem Land dringende Aufgaben anzupacken Dafür sollten die Studienpläne so

gemacht werden, dass die selbständigen Arbeiten, zum Beispiel in den Umweltwissenschaften, in der Land- und Forstwirtschaft usw. an den Problemen ihres Landes gemacht werden. Das schafft die nötige Bindung, dass sie wieder dorthin zurückkehren. Das aber bedeutet erhöhten Betreunngsaufwand bedeutet Kenntnis des Landes, bedeutet Zusammenarbeit mit den dortigen Universitäten. Wäre eine solche Weltoffenheit nicht eine wesentliche Verpflichtung unserer Hohen Schulen? Müssten unsere forschungsfördernden Institutionen nicht vermehrt solche Zusammenarbeit unterstützen? Müsste nicht auch die Entwicklungspolitik verstehen, dass es ohne Grundlagenforschung keine Entwicklung gibt? Dabei möchten wir eines klarstellen: Wissenstransfer ist nur beschränkt möglich. In vielen Fällen führt er sogar zu Misserfolg. Wir können unsere Erfahrungen aus unserem Raum nicht unbesehen in die Tropen, in eine völlig verschiedene natürliche und kulturelle Umwelt, übertragen. Das Prozessverständnis hört nicht im Labor oder Büro einer westlichen Hauptstadt auf, es beginnt im Felde mit der Analyse der regionalen und dem Verständnis der lokalen Probleme. Beim einzelnen Bauern sollten wir zuerst lernen, warum er etwas so tut und nicht anders. Dann erst dürfen wir unser Wissen und unsere Methodik ins Spiel bringen, wie man etwas verändern und verbessern könnte. Dieses «Etwas» muss aber Teil eines Ganzen sein, Teil eines umfassenden Mensch-Umwelt-Systems. Nur in dieser ökologisch-ökonomisch kulturellen Gesamtsicht lassen sich Veränderungen und Verbesserungen durchführen, die früher oder später verstanden und unterstützt werden. Vergessen wir das afrikanische Sprichwort nicht: «Der Fremde mag noch so grosse Augen haben, er ist mit Blindheit geschlagen» 26. Das bedeutet, eine anwendungsorientierte Grundlagenforschung muss neu und auf den Problemen eines bestimmten Raumes basierend aufgebaut werden. Das ist für uns nicht nur eine Herausforderung, sondern eine gewaltige Bereicherung. Ist das nicht forschungswürdig in einer Welt, die zunehmend interdependent wird und deren Probleme zunehmend die nationalen Grenzen überschreiten? Wenn wir schliesslich bedenken, dass wir pro Jahr aus dem Handel mit den Entwicklungsländern einige Milliarden Franken Gewinn erzielen, warum können wir dann unsere ökonomisch funktionierende Weltoffenheit nicht zumindest mit einer verantwortungsvollen wissenschaftlichen Öffnung und Solidarität ergänzen und ausgleichen?

Das führt uns zu einem nächsten Problem: In den letzten 20-30 Jahren haben alle durch UNO-Statistiken fassbaren Elemente eine Verdoppelung oder Verdreifachung gezeigt:

Die Bevölkerung ist von 2,5 auf fast 5 Milliarden Menschen angestiegen, die landwirtschaftliche Produktion ist um das 1,7fache, die Autoproduktion um das 2,7fache, die Ölförderung um das 5fache und die Plastikherstellung um das 15fache gewachsen. 1923 gab es 11 Millionenstädte, heute 160 und im Jahre 2000 werden es 300 sein. Die

Zahl der Menschen mit Beschäftigungsungewissheit ist auf über 1 Milliarde angestiegen 27/28. Wir stehen an einer Wende zu einer Welt, die in wenigen Jahrzehnten völlig anders aussehen wird. Werden Indien mit 700 Millionen oder Kenia mit 18 Millionen Einwohnern, wenn sie sich in 25 Jahren verdoppelt haben, noch die gleichen Staaten mit den gleichen politischen Strukturen sein? Wie steht es mit den globalen Ressourcen und ihrer Verteilung? Wie werden wir die Umweltprobleme lösen? Weichen wir nicht ganz einfach diesen Fragen aus? Wo lernt die Jugend, bei uns und in der Dritten Welt, sich mit diesen Problemen auseinanderzusetzen?

Wir werden eine globale Kultur zu entwickeln haben, ohne die eigene kulturelle Identität zu verlieren. Wir werden Selbstverwaltung und Autonomie auf der einen Seite mit weltweiter ökonomischer und ökologischer Zusammenarbeit auf der anderen Seite zu verbinden haben. Mit dieser Dualität werden wir uns auseinandersetzen müssen. Vielleicht wird die nächste Generation sogar die Frage stellen: Warum wurden wir nicht vorbereitet auf ein Leben, in dem wir täglich mit Fragen der globalen Interdependenz konfrontiert sind? Sollten wir nicht die sehr ökologische Weisheit des ersten chinesischen Ökonomen Kuan-Tzu, dessen Werk aus dem 3. Jahrhundert v. Chr. stammt, zur Kenntnis nehmen: «Wenn Du für ein Jahr planst, pflanze Reis, wenn Du für 10 Jahre planst, pflanze Bäume, und wenn Du für 100 Jahre planst, erziehe die Menschen.»

Universität und Umwelt

Was sind die Konsequenzen für uns, für Lehre und Forschung? Ich greife nochmals zurück auf unser Erosionsproblem in den Gebirgen der Welt. Erosion ist äusserlich ein messbarer naturwissenschaftlicher Prozess, an dem Klima, Boden, Vegetation, Relief und Bodenbearbeitung beteiligt sind. Innerlich aber ist dieser Prozess Ausdruck einer schweren demographisch-ökonomisch-sozialen Krise, die durch die Empfindlichkeit des ökologischen Systems verschärft wird. Das heisst, wir verstehen die quantitativen Messdaten nur, wenn wir die Natur und die Menschen als Auslöser dieses Prozesses verstehen. Wenn Sie den Bauern in seiner Umwelt verstanden haben, dann entdecken Sie plötzlich, dass eine Rutschung entstand, weil eine Wasserleitung nicht geflickt wurde, das austretende Wasser einen Gleithorizont bildete und den Hang anriss. Was sind die Ursachen? Der Bauer muss mehr als 50% seines Ertrages einem fernen Grundbesitzer abgeben. Sein Interesse ist deshalb nicht besonders gross, seine Arbeitskraft unverzüglich einzusetzen, er hat ja nicht viel davon. Und plötzlich sehen Sie, dass Erosion nicht nur ein naturwissenschaftliches Problem ist, das mit einer Bodenverlustgleichung verstanden werden kann. Dahinter stehen menschliche, ökonomische und politische Aspekte und Strukturen wie Landbesitz und Steuern. Sie alle spielen in diesem Erosionsgeschehen mit, sie sind Teil der Nutzung, Teil der Stabilität oder Instabilität. Wir kommen um die Frage

der Interdisziplinarität, des Zusammenwirkens von Natur und Sozialwissenschaften nicht herum. Weil ich diese Erfahrungen einer Universität mit stolzen Fakultätsgrenzen nicht so klar vorzutragen wagte, zitiere ich einen Nobelpreisträger in theoretischer Physik: «Die Wissenschaft befindet sich in einer Phase des Umbruchs und einer konzeptionellen Neuorientierung, die klassischen Grenzen zwischen harten und weichen Wissenschaften werden immer mehr durchbrochen und bringen die exakten Wissenschaften wie Physik und Chemie immer näher an die Probleme der Biologie, der Ökonomie und der Geisteswissenschaften. In den harten Wissenschaften gibt es neben den klassischen, zeitreversiblen Naturgesetzen, die in der Vergangenheit und in der Zukunft ihre Gültigkeit haben, die Zeit irreversiblen, die keinen Verlauf in die Zukunft determinieren. Im Gegenteil, sie werden davon abhängen, ob und wie wir intervenieren. Diese komplexen und nichtvorhersehbaren Prozesse wurden früher als Artefakte bezeichnet, aber jetzt zeigt sich in der rasch sich wandelnden Welt immer mehr, dass gerade diese Gesetze entscheidend sind. Evolution, Fluktuation, Diversifikation sind Dinge, die wir bis jetzt in der Biologie und in den Humanwissenschaften gekannt haben. Nun erscheinen sie auch immer stärker in der Welt der exakten Wissenschaften und umgekehrt werden die Entdeckungen der exakten Wissenschaften immer bedeutungsvoller für die Geistes- und Sozialwissenschaften 29 .» Ohne näher auf diese Zusammenhänge einzutreten stehen wir vor der Tatsache, dass unsere Umweltprobleme sowohl in der kleinen wie in der grossen Welt ohne neue Strukturen in Forschung und Lehre kaum mehr lösbar sind. Wenn ich das sage, möchte ich ganz klar dafür plädieren, dass man komplexe Probleme ohne einen gut eingestellten Kompass gar nicht angehen kann, und das heisst, wir brauchen auch künftighin ein Studium in einem bestimmten Fach. Daraus entsteht Fachwissen, oder noch besser wäre ein Fachkönnen. Darauf muss ein breites Orientierungswissen aufbauen, das den Spielraum schafft, um sich in einem interdisziplinären Prozess sinnvoll und zielvoll einzuschalten, neue Fragen zu entdecken und neue Methoden zu entwickeln. Ist es nicht erstaunlich, dass in einer Umfrage unter 5000 Wissenschaftern der Europäischen Gemeinschaft 85 % gewünscht haben, vermehrt in multi- und interdisziplinären Projekten zu arbeiten 30 ? Um das richtige Mass zwischen Tiefe und Breite zu finden, hat Goethe, ich bin versucht zu sagen, im Blick auf kommende Studienplanüberlegungen und Forschungsplanungen den folgenden weisen Leitgedanken geprägt: «Die Wissenschaften zerstören sich auf doppelte Weise selbst: Durch die Breite, in die sie gehen, und durch die Tiefe, in die sie sich versenkend 31.

Die Wissenschaft wird sich den zwei Grundprinzipien, die im neuen Umweltschutzgesetz enthalten sind, nicht entziehen können: Vorsorge und ganzheitliche Betrachtung!

Vorsorge heisst, dass wir uns nicht nur

rückblickend, wenn Schäden und Katastrophen offensichtlich sind, mit den Problemen anklagend auseinandersetzen. Vorsorge heisst, schädliche Prozesse in einem Frühstadium erkennen, Modelle und Szenarien entwickeln, den politischen Behörden Entscheidungsgrundlagen bereitstellen. Ganzheitliche Beratung verlangt eine neue Fähigkeit zur Zusammenarbeit. Dazu können Modelle wichtige Kommunikations- und Führungsinstrumente sein, wie wir das in interdisziplinären Projekten des Schweizerischen Nationalfonds (MAB) kennengelernt haben. In diesem Sinne haben wir neue Methoden zu entwickeln, um die Effizienz interdisziplinärer Projekte zu verbessern, auch wenn sie die menschliche Befähigung zur Zusammenarbeit nie ersetzen können.

Schliesslich aber haben wir uns klar zu

werden, dass die Gegensätze zwischen

Breite und Tiefe, zwischen Stabilität

und Instabilität, zwischen Ordnung

und Unordnung, zwischen Aufbau

und Zerstörung zu unserem Leben gehören.

Dieses Gesetz gibt es in der

Physik, in der Medizin, in der Biologie

und in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften.

Wir erkennen es in unserer

grossen und globalen «Um-Welt»

wie in unserer kleinen und heimischen

Umwelt. Das führt uns zum Schluss

wieder zurück in die bernische Umgebung:

Sehen Sie sich bloss die zwei Gesichter

Fig 15: Bern — die zwei Gesichter einer Stadt

15: Bern — die zwei Gesichter einer Stadt

der Stadt Bern an. Zum einen die Ordnung der Altstadt, angepasst dem Relief, dem Fluss, dem Lokalklima. Die Freiheit des Einzelnen war beschränkt, die Bauordnung straff, die Planung rigoros. Zum andern im Westen die Stadt der letzten Jahrzehnte, die Stadt unserer Generation: Ein Durcheinander von verschiedensten Bautypen, Verkehrsträgern, Erholungsräumen, Industriestandorten usw. auf engstem Raum.

Die physikalischen und biologischen Gesetze des Zusammenwirkens von Ordnung und Unordnung sind auch in unserer unmittelbaren Umwelt abgebildet. Noch mehr, diese, unsere Stadt spiegelt, wie die grosse Welt auch, die Dynamik der letzten Jahrzehnte wieder. Sie zeigt uns die Wachstums- und Umweltproblematik unserer Zeit, sie ist ein Teil unserer Welt: Eine Stadt hat Verschmutzung und Lärm, aber sie hat auch Kultur und Bildung. Wir müssen lernen, das Ganze zu sehen, damit zu leben und daraus neue Ideen für die Zukunft zu entwickeln. Diese ganzheitliche Betrachtung der Probleme, hin und wieder über Fakultätsgrenzen hinweg, wäre eigentlich die vornehme Aufgabe der «Universitas» im wahrsten Sinne des Wortes. Mit den auf uns zukommenden Problemen der grossen Welt, der «Um-Welt» und den auf uns wartenden Problemen der nicht minder wichtigen kleinen Welt, unserer Umwelt, muss sich die Universität auf ihrem Weg von den Aufgaben der Vergangenheit zu den Aufgaben der Zukunft neu besinnen.

Anmerkungen

Fantine in Ethiopia 1958-1977. Addis Abeba University and Vikas Pul. Hares, New Delhi: 191 S.